私もこの業界に入って長いのですが、大学ではじめて「簿記」を勉強したときは「なんてとっつきにくい科目なんだ」と憤慨(笑)したものです。最初はとりあえず「仕訳」を覚えさせられます。でもその仕訳の意味がわからないんですね。商業高校出身の友人に尋ねても、「いや、そういうものだからとりあえず覚えて」と捨て置かれた記憶があります。意味がわからないものを覚えていく作業ははっきり言って苦痛です。なので大学では「会計」から遠ざかっていきました(泣)

なんでもそうですが、やはり勉強する対象の「全体像」を把握しないと興味が失せます。木ではなく森をまず知りたい。では簿記でいう森って何なんだろう?これ結構難しくないですか?

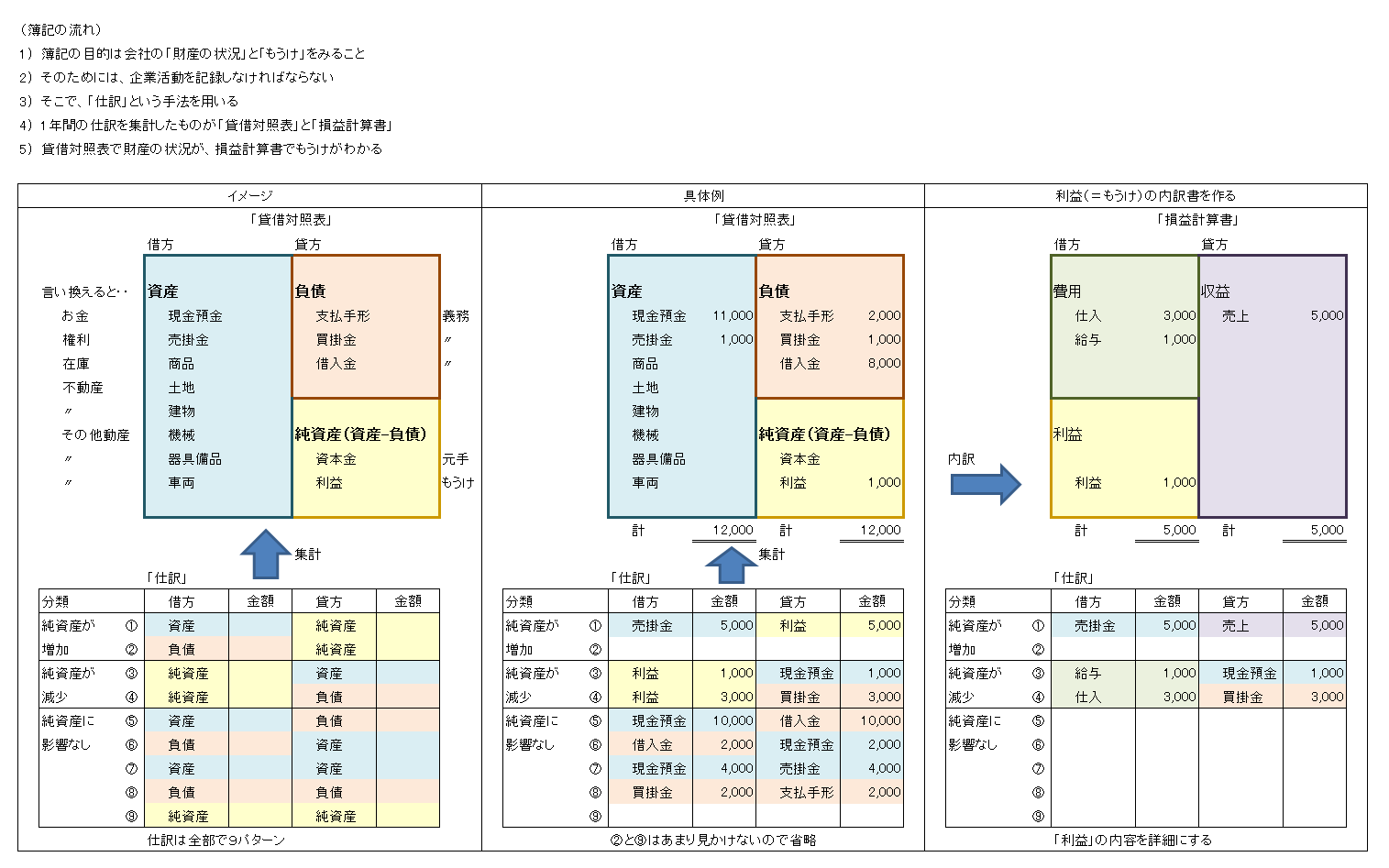

そこで簿記の森(=全体像)を私なりにまとめてみました。ダラダラ書いても締りがないので必要最低限の部分だけ、A4横一枚に収まるように。よかったら参考にしてみてください。

岡山市倉敷市の公認会計士 税理士 森島会計事務所

岡山市・倉敷市の公認会計士・税理士・1級ファイナンシャルプランニング技能士です

TEL: 086-362-0375

FAX: 086-239-4950

〒709-1213 岡山市南区彦崎2910-3

サイト管理人による会計や税金等の投稿記事です。不定期に更新していきます。

記事一覧

経営理念とは? その2

(前回ブログ)経営理念とは? からの続き

先日経営理念についてコメントしましたが、ではそもそも経営理念ってどう作ればいいの?という話になるかと思います。結論から言いますと経営者が会社を通じて「やりたいこと」を端的に表現すればいいです。ただ、これだけだとやはりピンとこないかもしれません。

例えば、先日テレビ東京で放送された「カンブリア宮殿」という番組で「中央タクシー」という長野のタクシー会社が取り上げられていました。その会社の経営理念が「客の幸せが先、利益は後」と非常にわかりやすいものとなってます。私この番組を拝見しましたが、この会社の意思決定は全てこの経営理念を前提になされていました。長野の自宅から成田空港までの長距離タクシーも当初は採算度外視だったのですが、お客さんが喜んでくれたため続けたそうです。会社の意思決定の前提、価値基準となるもの。それが経営理念ということです。

ではどう作ればいいかですが、個人的にはその目安として①倫理観と②使命感の2つが挙げられるかと思います。①は「あなたがどんな人間でありたいか。」であり、「誠実に」、「正直に」、「和」などがキーワードとなるでしょう。②は「あなたが社会に対してどうしたいか。」であり、「地域に貢献」や「顧客の幸せ」等が考えられます。これらを組み合わせて最終的に「どうするか」を決定します。わかりやすいのだと「製品(サービス)を提供する」とかでしょうか。これで経営理念ができあがるかと思います。ただしあくまで目安だとお考え下さい。先の中央タクシーの例ですと「客の幸せが先」という言葉が②に該当するのかもしれませんね。

経営理念はどの会社でも当然あるかと思いますが、これを期にもう一度再確認していただくのもいいかもしれません。

経営理念とは?

今回は経営についてお話したいと思います。「経営で一番大事なモノは何?」と聞かれた時、皆さんはどのように答えるでしょうか。お金、商品、従業員、情報・・・色々あると思います。もちろんこれらも重要なんですが、まず第一に挙げたいのは「経営理念」です。

「いや、そんな教科書的なこと言われてもねぇ・・。」と思われる方も多いでしょうが、案外バカにできないものです。経営理念とは会社が有する価値観のこと。会社として何が大事で、何が大事でないか、その判断基準となるモノサシとでも言いましょうか。

このモノサシは、例えば「お客様至上主義」や「従業員を大切にする」など色々挙げられるのですが、いずれにせよ社員全員がこれを共有することが必要となります。社員それぞれのモノサシが違うと行動がバラバラになり統率がとれません。統率が取れない組織は当たり前ですが長続きしません。モノサシを社員で統一し組織として一枚岩になることがまず必要なのです。

「そんなものなくても良い製品・サービスさえあれば問題ないだろ。」という意見があるかもしれません。確かに短期的には問題ないでしょう。しかし、その製品が永遠に競争力を持ったままというのは現実的にありえません。組織として困難にぶち当たった時、会社は何らかの判断を下し行動しなければなりません。その拠り所となるのはやはり共有されたモノサシなのです。

経営で一番大事なモノは何か?繰り返しですが、それは経営理念です。経営者は経営理念を掲げ、それを社員に浸透させなければなりません。

経営理念とは?その2 へ続く

「経営革新等支援機関」の認定

平成25年3月末に中小企業金融円滑化法(いわゆるモラトリアム法案)が切れることにより、中小企業の倒産が増加すると懸念されました。その公的支援策の一つとして用意されたのが、平成24年8月30日に施行された中小企業経営力強化支援法による「経営革新等支援機関」の認定です。これは、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験を有する者(個人、法人等)を、国が「経営革新等支援機関」として認定することにより、中小企業から支援機関に対して経営分析や事業計画策定に係る相談の円滑化を図るものです。当事務所は平成25年7月10日に当該機関に認定されました。

中小企業が経営革新等支援機関の経営支援を受けることにより、①信用力に応じた保証料率から約△0.2%減額や②100%保証の同額借換は100%保証等といったメリットがあります。また、経営改善計画に基づく経営改善費用について3分の2(上限200万円)の補助金も出るようです。

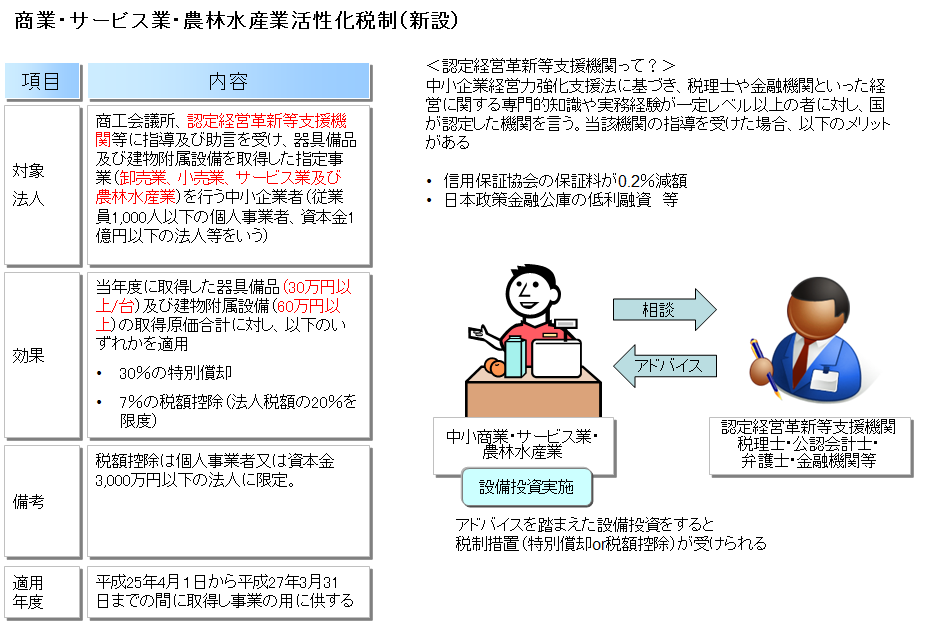

あと、平成25年度税制改正により経営革新等支援機関の支援を要件に適用できる税制も整備されております(詳細は下表参照)。

皆様積極的にご活用ください!

連結会計とは

前回「連結納税」について少しお話しましたが、今回は「連結」つながりで「連結会計」について少し触れたいと思います。連結会計とは親会社のみならず、子会社等を含めたグループ全体の財政状態及び経営成績等を開示する会計制度のことをいいます。連結会計により作成された財務諸表を連結財務諸表と言い、上場会社ではこの連結財務諸表の作成が金融商品取引法により義務付けられています。つまり「連結納税」とは似て非なるものなんですね。

連結会計を行い連結財務諸表を作成・開示する目的は、親会社を中心とする企業グループの経営活動の実態を把握するためです。例えば、親会社が業績が良くともそれが子会社に対する押込販売によるもので、実は子会社の業績は悪かったとします。もし親会社単体の財務諸表を見ると好成績のため、投資家はこの会社は好調だと誤った判断をしてしまう恐れがあります。でも連結財務諸表を見ると、子会社の不調も反映された状態であるため、投資家はこの企業グループの実態を正確に把握できるでしょう。連結財務諸表で企業グループの業績を判断するのはもはや常識で、有価証券報告書においてもまず連結財務諸表が先に開示され、個別の財務諸表はその後の開示となります。

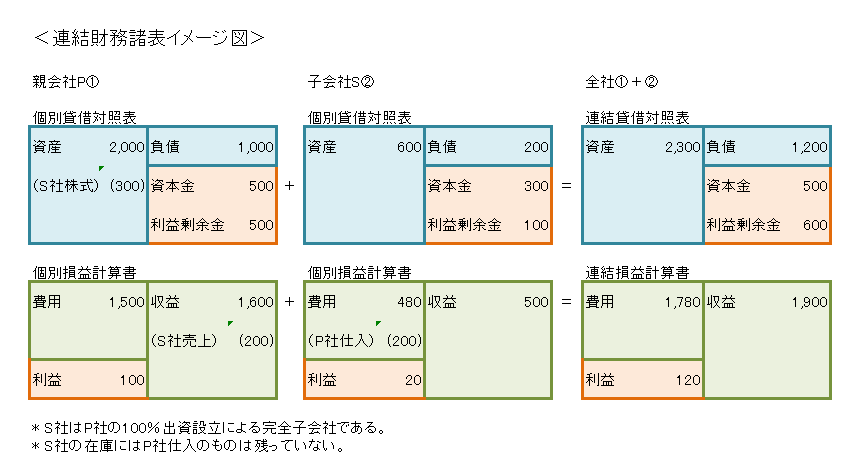

一般的な中小企業にはこの連結財務諸表の作成義務はありませんが、個人的にはグループ企業がある経営者の方には是非とも作成していただきたいと考えています。グループ全体で業績を把握しないと経営判断を誤る恐れがありますからね。作成方法も大して難しくありません。(1)グループ企業の財務諸表を単純に合算し、そこから(2)内部取引を消去するだけです。イメージは下記表をご参照ください。連結会計は他にも「未実現利益の消去」等ややこしい処理があるのですが、中小企業でそこまでやる必要はないです。業績をある程度把握できればいいんです。足して消去する。これだけで構わないと思います。